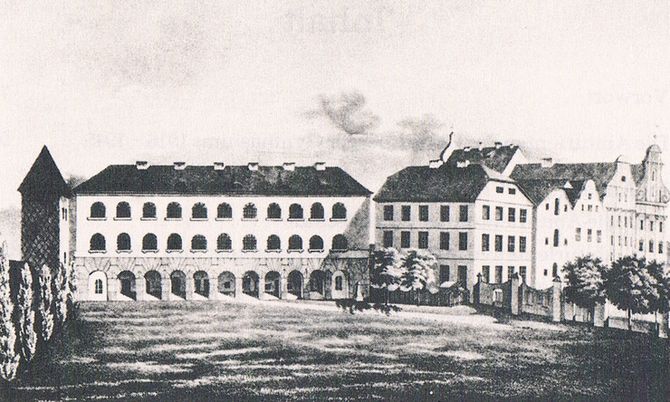

Braunsberger "Gymnasium Hosianum".

Quelle: Nachrichtenblatt Gymnasium Braunsberg, Folge 2

- Juni 1962. Zusammengestellt von Geo Grimme, Haus Altenberg über

Bergisch Gladbach.

Zugang zu den anderen Braunsberger Schulen.

Fahne des Gymnasiums Braunsberg

aufgenommen anlässlich des Besuchs von Maximilian Kaller im Jahre 1932

E. Wolff - Ruhnau - Woywod

Hiermit geben wir die Folge 2 unseres Nachrichtenblattes heraus. Das erste Heft kam Pfingsten 1961 zum Treffen in Münster i. W. zur Verteilung.

Wir berichten über unsere Zusammenkunft anläßlich der Wiederkehr des 150. Jahrestages der Reorganisation unserer Schule, welche 1565 gegründet worden ist.

Während wir zunächst der Meinung waren, daß Blatt und Zusammenkunft in Münster von vielen begrüßt worden sei, hat sich im Laufe des Jahres eine laute Kritik hörbar gemacht, so daß wir uns gefragt haben, ob es überhaupt einen Sinn habe weiterzumachen.

Kritik an kleinen Pannen der Organisation ist berechtigt. Es steht aber der Zusammenschluß der Braunsberger Schulen in Frage.

Was bei anderen Gymnasien kein Problem ist, den Zusammenhang von Geschichte, Bildungsziel, abendländischer Kultur festzuhalten und sich der alten Erinnerungen zu freuen, ist bei uns zu einem viel diskutierten Gesprächsstoff geworden.

Viele der jüngeren „Ehemaligen" denken nur an ein Kameradenwerk. Nach sehr reichlichen Überlegungen wollen wir dieses Blatt noch in einigen Folgen herausgeben.

Um einen Verteilungsmodus zu haben, möchten die Klassenvertreter mir angeben, wieviel sie brauchen, um das Heft an ihre Freunde weiterzugeben.

Wer es sonst haben möchte, möge mir einen Jahresbeitrag von 3,— DM schicken, der hoffentlich reichen wird, Heft 2 und 3 zu drucken. Den Beitrag erbitten wir von allen. Die „Kollekte" von Münster reichte für die Unkosten und Heft 1.

Stimmen der Kritik an Münster werden wir laufend veröffentlichen. Die Absicht der Einberufer der Zusammenkunft war, vor einer breiten Öffentlichkeit zu demonstrieren, daß wir ein Gymnasium eines deutschen und abendländischen Kulturraumes waren, mit einer bedeutenden Geschichte und hervorragenden Vertretern für alle Gebiete des wissenschaftlichen und politischen Lebens.

Es war ein betontes Anliegen laut zu bemerken, daß wir ein humanistisches Gymnasium gewesen sind.

Daß die wenigen letzten Jahre eine total andere Bildungsform bekam, ist kein Vorwurf gegen die Schüler dieser Jahrgänge gewesen, die daran keine Schuld haben.

Auch daß der heimatliche Raum, das Ermland, wesentlich mitbildend war, mußte herausgestellt werden.

Ein geplanter Zusammenschluß aller Braunsberger Schulen ist nicht zu erreichen.

Ob eine vorgesehene Zusammenkunft unter diesem Titel zu 1965 zu verwirklichen sein wird, muß sich noch ergeben.

Vorgeschlagen ist, daß zunächst sich die einzelnen Schulen und Jahrgänge sammeln.

Auch Zusammenkünfte einzelner Jahrgänge sind gewünscht.

Dabei ist den persönlichen Erinnerungen reichlich Raum gegeben. Das Nachrichtenblatt soll die Tradition und Geschichte pflegen. Wir hallen es für eine Pflicht, wenn wir überhaupt noch Rechte auf unsere Heimat anzumelden haben, dieses sehr laut zu tun.

Der Traditionsbruch, den andere Schulen doch auch erlebten, darf die Rückschau auf unser 400jähriges Gymnasium nicht nusklammern. So ist os richtig, daß die einzelnen Schulen zunächst sich sammeln und in loser Verbindung bleiben mit einer Zentralstelle.

Die politische Öffentlichkeit hat an unserem Bemühen nur wenig Anteil genommen.

Unsere Bitten um einen finanziellen Zuschuss sind fast überall überhört worden.

So sind wir auf einen regelmäßigen Beitrag angewiesen, den wir erbitten auf Postscheckkonto 126 383 Köln, Pfarrer Grimme, Bingen, Wer Nachrichtenblatt Nr. 1 noch nicht bekam, kann es sofort erhalten. Auch sind wir dankbar für Vorschläge und Beiträge, die wir erbitten. Wir wollen aber auch an alle diejenigen denken, die uns gesagt haben, daß das Treffen von Münster ein strahlendes Heimatfest voll lieber alter Erinnerungen gewesen ist.

Das war uns ein kleiner Dank für eine beträchtliche Arbeit.

5071

Haus Altenberg, Bezirk Köln Pfarrer Geo Grimme

Jubiläum

des Gymnasiums Braunsberg

Münster i. Westf. — Pfingsten 1961

Ein nicht erwartetes starkes Echo fand die Einladung an die ehemaligen Lehrer und Schüler des Braunsberger Gymnasiums zur ersten Wiedersehensfeier zu Pfingsten in Münster i. W.

Die Presse überschrieb das Ereignis mit großen Schlagzeilen:

„Die humanistische Bildung ist ihnen oberstes Gebot" (Münsterisches Tageblatt).

„Altgymnasiasten hüten kostbare Schätze" (Münstersche Zeitung).

„Eine Laudatio auf eine ehrwürdige humanistische Bildungsstätte" (Münsterischer Stadtanzeiger).

Am Vorabend fanden sich die einzelnen Klassen und Altersgruppen zum freudigen Wiedersehn — für viele nach Jahrzehnten — in den Räumen des Hauptbahnhof-Restaurants, im Kaiserhof, im Ratskeller und in der Polizeischule Hiltrup.

Der Pfingstsonntag begann mit Festgottesdiensten. In der vollbesetzten Klosterkirche der Braunsberger Katharinenschwestern zelebrierte das Fest-hochamt Protonotar Domdechant Dr. Aloys Marquardt (Frauenburg — Abitur 1911); die Predigt hielt Monsignore Prof. Ernst Laws (Marienwerder — Abiturjahrgang 1924). Er erinnerte dabei an das hundertjährige Bestehen der Gym-nasialkirche und deutete aus Bild und Gestalt dieser Schulkirche in Braunsberg den Geist dieser Bildungsanstalt.

Die

Festpredigt in der evangelischen Mathäuskirche hielt Pastor Hans

Günther Mentzel (Baltrum — Abiturjahrgang 1921).

Pastor Braun – Prof. H. W. Janz – Studienrat Motzki

Zum Festakt in der Aula waren ca. 500 Personen beisammen, sie war bis auf den letzten Platz gefüllt und bot somit den überwältigenden Ausdruck des Wunsches aller, alte Bindungen zu erneuern urid fester zu knüpfen.

Im Namen des Ortskomitees konnte Landrat i. R. Dr. Ernst Fischer (Heilsberg — Abiturjahrgang 1911) außer den ehemaligen Lehrern und Schülern zahlreiche Ehrengäste begrüßen.

Sein

besonderer Gruß galt dem Kapitularvikar der Diözese Ermland, Prälat

Hoppe, dem Domdechanten von Ermland, Apostol. Protonotar Dr.

Marquardt, dem ältesten der anwesenden Lehrer im Namen aller Lehrer,

Herrn Studienrat Dr. Motzki, dem Vertreter des Bischofs von Münster,

Prälat Volkmann, dem Vertreter der Superintendentur Münster,

Pastor Braun, Regierungsvizepräsident Dr. Ottersbach, Prof. Dr.

Ernst Lichtenstein als Vertreter der Universität, Stadtschulrat Dr.

Hosse für die

Abi:

Jahrgang 1924, vorne links: Preuschoff, rechts Scholz

Patenstadt Münster, Oberstudiendirektor Dr. Hugenroth vom Gymnasium Paulinum, zu welchem enge Verbindungen durch das ganze XIX. Jahrhundert bestanden bis in die letzte Zeit, sowie Prof. Dr. Schmauch, dem Vorsitzenden des Historischen Vereins für Ermland.

Pfarrer Geo Grimme (Haus Altenberg) hielt die Festansprache zum Jubiläumsfestakt.

Seine Worte waren eine Laudatio auf den Geist und das Bildungsziel dieser Schule, deren Anfänge im Colegium Brunsbergense liegen, welches 1560 von Kardinal Hosius gegründet worden war.

Als Geo Grimme von der Wiederherstellung als königlich preußischem Gymnasium 1811 sprach, an welcher Professoren de« Pwulinum in Münster entscheidend mitgewirkt haben, verfocht er in deutlicher Weise den Bildüngs-wert des humanistischen Gymnasiums,, was die Zahl der bedeutenden Männer beweist, welche die Anstalt geformt hat.

Sehr klar wurde betont, daß sich jeder am Geistesleben unseres Volkes vergeht, welcher in irgend einer Weise den Lateinunterricht unserer höheren Schulen einschränkt.

Aus der Gesinnung des preußischen Stammlandes seien auch die ehemaligen Braunsberger Gymnasiasten auf den Geist des Dienens hin eingestellt gewesen, auf die Ordnungsgesetze des Seins und auf den Ruf des zur Freundschaft bereiten Herzens.

Der Kapitularvikar der Diözese Ermland erwähnte das stets gute Verhältnis zwischen den Bischöfen, Domkapitel und Gymnasium Braunsberg. Die Mehrzahl der ermländischen Seelsorger sei aus dieser Schule gekommen. Er erinnerte an das Wort des Initiators der Reorganisation des Braunsberger Gymnasiums, Fürstbischof Joseph von Hohenzollern, der gesagt habe: „Die Schule ist der Vorhof der Kirche."

Diese Stunde sei der Anlaß Dank zu sagen, daß das Gymnasium im wahren Sinne die hohe Schule des Ermlandes gewesen sei.

Dank sei auch denen, die in vielen Generationen die Bildung des Herzens und des Geistes vermittelt haben und jenen, die mit den Talenten, die sie dort empfingen, gewuchert haben zur Ehre Gottes und zum Wohle der Mitmenschen, die das Ermland bewahrten in seiner Art und Sitte.

Direktor Pastor Braun als gebürtiger Ostpreuße und Landsmann fand besonders herzliche und warme Worte, die das Bild des verlorenen Landes an der Ostsee mit der Marienburg, dem Frauenburger Dom, den gotischen Giebeln der Dorfkirchen erstehen ließen, wobei er auch des Frauenburger Domherrn. Nikolaus Kopernikus gedachte, der den Geist ausstrahlte, d:en auch das Hosianium vermittelte.

Die Grüße der Patenstadt Münster, des Oberbürgermeisters und des Oberstadtdirektors überbrachte Stadtschulrat Dr. Hoss und sagte den Braunsbergern ein herzliches Wort des Willkommens.

Jubiläumstreffen bedeute Rückbesinnung auf die Anfänge, den geistigen Ursprung und den Weg eines männlichen Daseins.

Diese Zusammenkunft lenke die Gedanken sehr stark an die deutschen Lande, welche sich jetzt in fremder Verwaltung befänden.

Der

Gedanke an eine gewaltsame Rückkehr dürfe nicht aufkommen, er würde

dem Geiste des Gründers des Hosianum widersprechen.

Paul Klingenberg, Landrat Fischer, Domdechant Marquardt, Rechtsanwalt Hinz, Vizepräsident Ottersbach

Kapitularvikar Hoppe

Landrat Fischer

Es bedürfe der Entfaltung und Wirkung geistiger Energien.

Das Erbe des Hosianum zu bewahren und verwalten zu helfen sowie es für das frühere Mathiasgymnasium Breslau bereits geschieht, erbot sich im Namen des Paulinum Obenstudiendireklor Dr. B. Hugenroth.

Das Paulinum werde auch für das Hosianum alles in seinen Kräften stehende tun, denn die Sammlung aller humanistischen Kräfte sei ein Gebot der Stunde.

Landrat Dr. Fischer schloß die alle ergreifende Feierstunde mit dem Gedenken an Volk und Staat mit der dritten Strophe des Deutschlandliedes. Der Nachmittag brachte die große Generalversammlung der Schüler des Braunsberger Gymnasiums.

Besonders begrüßt wurden die Vertreter der Schloßschule und der Elisabethschule in Braunsberg.

Der Vorschlag, einen Verband aller ehemaligen Braunsberger Schüler zu schaffen, fand nicht das entsprechende Echo.

Ein großes gemeinsames Treffen im Jahre 1965, der 400. Wiederkehr des Gründungsjahres, soll aber einberufen werden.

Nach zwei Jahren, 1963, wollen sich verschiedene Klassengemeinschaften wiedertreffen.

Das in erster Folge zur Wiedersehensfeier erschienene Nachrichtenblatt soll weiterhin herausgegeben werden.

Der Abend vereinte die ehemaligen Mitschüler zu einem Festessen im

großen Saal des Hauptbahnhof-Restaurants in einem festlichen Rahmen.

Er bekam seine betont geistige Note durch die herrliche Rede von Prof. Dr. Hans Werner Janz (Abiturjahrgang 1925) über die Freundschaft, ihre Wurzeln und ihre Wesensart.

Auf die „Frauen von Braunsberg" und die zarten Bande von damals und fürs ganze Leben fand Dr. Alfred Ruhnau (Abiturjahrgang 1926) feine und entsprechende Worte.

Der Historische Verein für Ermland nahm die Wiedersehensfeier anläßlich des Schuljubiläums zum Anlaß, seine Jahres- und Arbeitstagung in Münster zu veranstalten.

Das Thema war besonders auf die Beziehungen zwischen Westfalen und Rheinland zu Braunsberg und dem ostpreußischen Geistesleben eingestellt. Direktor BM Rosenberg referierte über die Bindungen der Braunsberger Anstalt zum westfälisch-rheinischen Kulturraum.

Studienrat Leo Juhnke sprach über die Beziehungen des Königsberger Philosophen Johann Georg Hamann zu Westfalen und Münster.

Als der Ruf zur Wiedersehensfeier erging, wollten die verantwortlichen ehemaligen Braunsberger hoffen, daß sich einige einstellen würden; daß der Ruf aber ein so großes Echo finden würde, hatte niemand erwartet.

So war das Treffen neben der schönen Erinnerung auch ein Dienst an der ostpreußischen Heimat.

Weil es beweisen konnte, daß hier durch 150 Jahre Generationen echt christlicher und deutscher Männer des Geistes und der Wissenschaft, der Kirche und des Vaterlandes erzogen worden sind.

Aus diesem Grunde war das Treffen mehr als nur ein Wiedersehen „Ehemaliger".

Stefan Preuschoff

***

Festpredigt

von Münster

(Msgr.

Ernst Laws)

"Es ist der 29. Dezember 1811. In Braunsberg! Die großen Glocken des festungsartigen Turmes von Sankt Katharinen läuten feierlich über die Dächer der Stadt. Die Kirchenstraße, Straßen und Plätze um das Rathaus, Kollegienstraße sind prall von Menschen gefüllt. In den Fenstern ringsum hängen ganze Trauben von Neugierigen. Plötzlich der Ruf „Sie kommen!"

Vom Gymnasialplatz löst sich ein Zug. Voran Militär mit der Kapelle, die feierliche Weisen spielt. Danach die Pfarrschulen und das Normalinstitut, in dem die künftigen Lehrer des Ermlandes erzogen •werden. Die Schüler des Gymnasiums schließen sich mit ihren Fahnen an. Das Lehrerkollegium folgt in feierlicher Amtstracht: Schwarze Schnallenschuhe, schwarze Seidenstrümpfe, schwarze seidene Kniehosen, Frack, darüber der Seidenmantel und dreieckiger Falthut. Anschließend die 81 Festgäste, geführt von dem königlichen Kommissar Delbrück, umrahmt vom Kurator des Gymnasiums und seinem Direktor Johann Heinrich Schmülling, einem geborenen Westfalen, der hernach in Münster als Regens wirken und als Domherr sterben wird.

Als der Zug die Kirche betritt, jauchzt die barocke Orgel ihre schönsten Weisen in den gotischen Raum. An den Altar tritt Weihbischof von Hatten, der noch nichts von seinem dramatischen Tode ahnt. Der Kirchenchor in voller Besetzung, unterstützt von großem Orchester, hilft, den Festgottes-dienst würdig zu gestalten.

Warum der ganze Aufwand? Das Gymnasium, das in den Notjahren einen unerträglichen Abstieg durchlitten, wird endlich, endlich von Grund auf neu gestaltet. Der diese Reform zuwege brachte, ist Bischof Joseph von Hohenzollern, der sich dazu Hilfe vor allem aus dem katholischen Westfalenkreis um die Fürstin Gallitzin holte. Wenn wir also diesen Gedächtnistag schon nicht daheim feiern können, dann ist uns dafür Münster der liebste Ort in Deutschland. Freilich, Bischof Joseph mußte damals große Opfer bringen. Sechs ermländische Domherrnstellen gingen ein, damit ihre Einkünfte dem neuen Gymnasium zufließen konnten. Aber soviel war dem Bischof die Schule wert, eine gute Ausbildung der kommenden führenden Generation des Ermlandes.

Jede Kultur lebt aus den Wurzeln, aus denen sie erwachsen ist. Die Wurzeln des christlichen Abendlandes liegen tief im vorchristlichen Altertum. Wir müssen mindestens bis ins 4., goldene, vorchristliche Jahrhundert hinabsteigen. Damals wollte ein Sokrates lieber als Märtyrer für seine Überzeugung sterben, daß es nur ein höchstes Wesen gebe, als sich dem ungerechten Machtspruch des Staates fügen. Damals ahnte ein Plato die Vollkommenheit des höchsten Wesens und fand ein Aristoteles zu dem unbewegten ersten Beweger. Damals schuf ein Sophokles seine unsterblichen drei Gestalten: Kreon, den Tyrannen, der noch immer durch die Welt geistert und sein menschliches Willkürgesetz über Gottes Gebot stellt; die sanfte Ismene, den sympathischen Durchschnittsmenschen, der sich um dieser Gewissensvergewaltigung willen innerlich quält, aber aus Furcht vor der Bedrohung der eigenen Existenz dort schweigt, wo tatkräftiges Handeln Pflicht gewesen i > wäre; und die tapfere Antigone, den Menschen des Gewissens, der dieser ' inneren Stimme — und nicht dem Menschenbefehl — gehorsam ist bis in den Tod hinein. Von hier aus fließt ein breiter Strom griechisch-römischer Kultur über Vergils Pietas, Ciceros Staats- und Pflichtenlehre und Senecas sittlichen Ernst, über den christlichen Lactanz, über Augustinus und Thomas bis in unsere Tage.

Das Christentum hatte hier einerseits Filter zu sein und Unbrauchbares auszuscheiden, andererseits die antike Kultur zu durchchristlichen. Seit Christus kann nicht mehr ein dumpfer Schicksalsglaube über uns trübe Gewalt gewinnen. Denn in der Gnade Gottes weiß der Christ sein Geschick von Gottes Vaterhand gelenkt, doch wesentlich mitbestimmt von seinem eigenen gottgeführten oder Gott zurückweisendem Entscheid. — Das Christentum kennt nicht das schöne Traumbild der Kalokagathia, den Menschen der eigenmächtigen Würde und eigenwüchsigen Vollkommenheit. Denn der Christ weiß um die Gefährdung des Menschen durch seinen eigenen Fall und die Dämonie der Unterwelt. Zudem ist das menschliche Sehnsuchtsbild naturhafter Menschenvollkommenheit in unseren Tagen in einem Meer von Schuld und Leid ertränkt, von roten Händen der Gottlosigkeit und braunen Händen der Unmenschlichkeit gräßlich erwürgt. — Nicht übernehmen konnte der Christ die Unterwerfung des Gewissens unter staatliche Gewissenlosigkeit, wie es schon Leben und Sterben der christlichen Urmartyrer bezeugen.

Dieser Humanismus wurde — altermländischer und christlicher Tradition gemäß — bis ins Dritte Reich hinein gepflegt. Hitlers Gewaltstaat freilich suchte auch das Ermland von diesen alten Wurzeln abzuschneiden und ersetzte das Gymnasium durch eine neue Form der höheren Schule. Damals führt mich unser guter, allzu früh verstorbener Prälat Lettau vor den Eingang des umgebauten Gymnasiums, zeigte auf das Hakenkreuz, das böse vom Eingang herunterschaute, und zitierte die Worte des heiligen Johannes aus der Apokalypse: Das Tier, das Sinnbild des Gottesfeindlichen in der Welt, „bringt alle dazu, groß und klein, arm und reich, Freie und Sklaven, sich ein Malzeichen auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirne machen zu lassen. Niemand kann noch etwas kaufen oder verkaufen, er trage denn das Mal" (Apoc. 13, 15t). Ich konnte nur fragen: „Lesen sie hier noch die Antigone?"

Bischof Joseph von Hohenzollern wußte, was ihm ein gutes humanistisches Gymnasium wert war, warum er sogar Domherrnstellen opferte. Er schrieb einstmals: „Die Schule ist der Vorhof der Kirche."

Deshalb gedenken wir heute noch eines zweiten Jubiläums: Vor genau 150 Jahren wurde der Grundstein für unsere Gymnasialkirche gelegt. So gewiß nun unser guter Religionslehrer Lic. Grunau niemals in einem „Verzeichnis großer Rhetoren" zu finden sein wird, so gewiß wird unsere Gymnasialkirche in keine deutsche Kunstgeschichte eingehen. Aber nun hatte das Gymnasium doch wieder die rechte Mitte, den Tabernakel, die Opferstätte Christi. Und wenn auch von der manchmal recht kühl temperierten Andacht der Schüler nicht allzuviel Gnade ausgehen konnte, so wurde sie doch wenigstens durch die echt kindhafte Frömmigkeit unseres guten Prof. Grunau auf die Erde geholt und durch die Innigkeit der anderen Religionslehrer. Wir aber sollten dies Wissen darum in unseren Herzen wachhalten (11) und es in unsere Familien und Gemeinden tragen: Christus und Schule dürfen nicht auseinandergerissen werden. Unsere Kinder gehören dem göttlichen Kinderfreund — auch in der Schule!, die auch selbst ihre wahre Kraft sich holen muß von Christus und seinem Golgotha-Opfer, wie es im alten Ermland selbstverständlich war.

Vom Hochaltar schaute uns die Unbefleckte Empfängnis an. Gewiß, das Bild war im weichen, etwas süßen Nazarenerstil gemalt. Aber es war doch ehrlich fromm. Und vor allem hatten wir jungen Menschen nun alltäglich unsere himmlische Mutter vor Augen und mit ihr zugleich das echte Bild der christlichen Frau und des christlichen Mädchens. Dies Wissen um Maria hat unsere Herzen mitgeformt. Wieder haben wir hier etwas den jungen Menschen unserer Zeit zu geben, in deren Gedanken das Filmideal einer Brigitte Bardot das Bild des Mädchens von Nazareth zu verdrängen droht. Wir hätten ihnen mit Maria Tiefe statt Oberfläche zu geben, Sauberkeit für Unrat.

Aus dem Glasfenster leuchtete uns Sankt Joseph, der Mann des nie wankenden Glaubens und des schweigenden Gehorchens, der Mann mit dem untadeligen Herzen und den klaren Augen, mit den schaffenden Händen und den nimmermüden Füßen. Haltet euch auch in der Fremde an ihn! Und führt zu ihm eure Jugend, auf daß sie sich nicht vergaffe in die Idole eines Pseudomannestums, in das harmlose Kindergesicht eines Bubi Scholz oder in das Röhren eines Elvis Presley!

Auf dem Seitenaltar stand die etwas seltsame Statue des heiligen Aloy-sius. Und seltsame Dinge wurden von ihm erzählt. Und er war doch in Wahrheit der christliche Revolutionär. Mit dieser Menschengattung hatte der etwas geruhsame Ermländer freilich nie allzuviel im Sinn. Aloysius war öfter gezwungen, im Hauses seines Vaters bei Festlichkeiten an der Fürstentafel zu sitzen. Es konnte nun geschehen, daß er einfach dasaß, die Augen nach unten schlug und es sorgfältig vermied, eine der geladenen Damen anzusehen. Aber warum? Aus Empörung und Protest! Diese Damen waren ihm allzu offenherzig gekleidet. Gegen eine Mode und Geisteshaltung, die wahre Frauenwürde entehrte, protestierte er in dieser unübersehbaren Art. Zwischendurch stand er von der Tafel auf, ging in sein Zimmer und geißelte sich blutig. Gleich danach saß er wieder unter den Fröhlichen mit zerfetztem Rücken, als sei nichts geschehen. Das ist wirksamer Protest gegen eine Welt, die sich von Gott löste, und zugleich flehender Bittruf: „Schone Sodoma, o Herr!" Von diesem Geiste des Christen, der in dieser Welt lebt, der sich gegen den Geist dieser Welt stellt, die sich noch immer weiter von Gott lösen will (auch im Westen!), der zugleich um diese Menschen ringt, für die der Herrgott auch den Himmel schuf, von diesem Geist echt christlicher Revolution sollten wir etwas in unser Herz hineinholen. Dann könnten wir wahrhaft ein Segen für unsere Familie sein und unser Volk.

Gott

hat uns in seiner Gnade durch unsere Schule viel gegeben. Es bleibt

uns die Verpflichtung, das Erhaltene zu bewahren, aus seinem Geiste

zu leben und unserer Jugend weiterzugeben, was wir selbst erhielten.

Wenn wir hier nicht versagen, können wir ein Segen für unser

ermländisches Volk sein und damit für Deutschland. Gott helfe uns

dazu! (12)

***

Das

Ermland und sein Gymnasium • Münster, Pfingsten 1961

FESTREDE

= GEO GRIMME

Hochverehrte Gäste! Werte Damen!

Unsere lieben Lehrer des Braunsberger Gymnasiums!

Meine lieben Freunde und Mitschüler!

Wenn ich die große Ehre habe, auf unser Braunsberger Gymnasium die laudatio zu singen — auf das königliche von 1811 bis 1918, das staatliche — bald nach dem Gründer Kardinal Hosius HOSIANUM genannt bis 1936 — von da ab Hermann-von-Salza-Schule, der einer der größten Hochmeister des Ritterordens vom Hause Mariens in Jerusalem war, so muß ich wahrscheinlich nach einem Rahmen suchen, in welchen diese hineinpaßt.

Die Theorien über Bildung und Erziehung, welche ich aus Beruf und Neigung studieren mußte, reichen nicht aus, oder sind vielleicht auch nicht mal mehr als eine Theorie . . .

Wir wollen über unsere Schule sprechen vom Effekt her. Einer wunderbaren Eigenschaft eines Koloniallandes (1251 ist unsere Stadt Braunsberg: gegründet) zufolge, haben wir eine Eigenschaft unseres ermländisch ostpreußischen Charakters zu verdanken; bei uns wurde und wird die Freundschaft und die Gastfreundschaft sehr groß gehalten. Darum das übergroße Echo auf unseren Ruf nach Münster — darum die herzliche Freude des Wiedersehens ...

Wir kennen uns alle gut und wissen umeinander und können darum sagen, was aus uns geworden ist und auch was diese Schule als BILDUNGSANSTALT AUS UNS GEMACHT HAT.

Vom Effekt her bedeutet: was hat uns geformt.

Warum sind die ehemaligen Braunsberger in einer ganz gewissen Weise Mensch . . . Mann geworden . . . Lehrer und Professoren . . . Kaufleute und die so weltbekannt qualifizierten ostpreußischen Landwirte . . . viele Berufsoffiziere mit einer Reihe von Generälen . . . und einer großen Zahl von Theologen und Pastoren, katholischen und — bis in die letzten Jahre auch relativ vielen evangelischen Geistlichen?

Bei der Inaugurationsrede 1811 sprach der königliche Kommissar über das Thema: „Im Geist des echten Protestantismus liegt nichts, was innigster Achtung für echten Katholizismus widerstrebt" . . . Vielleicht ist dieses Wort der Anfang gewesen für die wunderbare echte und aufrichtige Toleranz unserer Schule gegeneinander — ich habe wenigstens in neun Jahren kein Wort gehört, das dem anderen hätte wehtun können —

von 1811 bis 1865 studierten von 736 Abiturienten (542 katholisch, 188 evangelisch, 6 mosaisch) —

428 katholische Theologie und 61 evangelische Theologie . . . Die una sancta haben wir bereits dadurch antizipiert, indem wir das notwendige Hebräisch gemeinsam studierten.

Ein Ruhm der Schule — die Anwesenheit des ermländischen Kapitular-vikars und des Vertreters der Superintendentur Münster beweisen das — ist es gewesen, daß es unserem ostpreußischen Volke diese Großzahl von (13) Seelsorgern stellte, die in guten Tagen mit ihm Leid und Freud teilten und die in den Tagen der Anfechtung und Prüfung der Halt waren, um welchen sich unser Volk wieder sammeln und mit so staunenswerter Form auch charakterlich und seelisch sich gehalten hat.

Wir schauen also nicht auf das Firmenschild oder die Lehrpläne oder das SEIN-SOLLENDE unserer Schule . . . sondern wir schauen uns gegenseitig ins treue Auge — wie herrlich, daß sich das nie ändert — und fragen: was hat uns auf dieser Schule gebildet?

Die

Antwort ist dreifach: der heimatliche Raum, in welchem unser

Gymnasium ein wichtiges und profiliertes a priori war — unsere

echte Begeisterung für die Musen, das Erechtheion und den Tempel der

Athene und eine selbstverständliche Ausrichtung der

megalopropeia — der Magnanimitas des Ari-stoteles und Thomas Aquino

in einer Form . . . die sofort klarstellen würde, was ich meine —

ich benenne sie aber noch nicht, weil viele Ohren das Wort nicht gern

hören, und wir wollen doch niemandem unserer Gäste wehtun!

I.

Unsere Schule war ein Stück unserer Mauer . . . der Stadtmauer, welche eine weltbekannte Stadt der Hanse mit regen merkantilen und ebenso über die Grenzen strahlenden geistigen Leben umschloß — damals als es noch echte Mauern und Begrenzungen gab.

So wie sie uns in der Erinnerung steht und wie sie fortan unser bescheidenes Nachrichtenblatt kennzeichnen soll

dosis d'olige te phile te

Unsere Schule war ein Stück unseres ermländisch ostpreußischen Volks-tums. Unsere Schüler kamen bereits geformt aus ihrem Elternhaus — die Schule hat nicht erst etwas aus ihnen gemacht, sie führte nur weiter, was an guten potentiae in dieses Erdreich gesät war.

Andere Schulen sind dieserhalb profilierter — das Friedrichkollegium in Königsberg — das Graue Kloster Berlin — die Frankeschen Stiftungen in Halle — und unsere Mutter — das Paulinum in Münster vielleicht. Es hat uns — in den meditationes über unser eigenes Wesen — so angenehm berührt, daß diese Schule sich nicht aufgedrängt hat, sie hat nicht dressiert, sie hat nacht kommandiert und getreten — unsere Schule hat uns wachsen lassen . . . es war Gärtnersarbeit mit leisem und zartem Finger ... es war ein Reiten mit weichem Zügel . . .

Vielleicht lag das auch daran, daß alle Schüler irgendwie eine Beziehung zum Lande hatten, zum Leben vom Acker her, zum einfachen Leben. Der Raum unserer Schule ist darum auch in besonderer Weise von Geschichte durchduftet, sie lebte durch die Kraft des Milieus . . . darf ich nochmal die Koordinaten abstecken: der Umschlagplatz des ermländischen Handels . . . die Nähe des Haffs und der Ostsee . . . Frauenburg mit dem Sitz des ermländischen Bischofs . . . erste D-Zug-Station vor Königsberg . . . Stadt der Schulen . . . des ermländischen Lehrerseminars . . . der Elisabethschule — zwar nicht 1565 gegründet wie unser Kolleg — aber annähernd so alt wie unser reorganisiertes Gymnasium — mit ihrer großen Direktorin Elisabeth Schröter, vor der wir uns in Verehrung neigen — auch wenn sie den Ovationen (14) unserer Pennäler gegenüber ihren Schützlingen nicht (immer gerade geneigt war — die uns das schönste Lob sagte, als wir in dem grausigen Inflationsjahr 1923 in die Welt der Griechen flüchteten durch die Aufführung der Antigone. Sie hat dabei geweint — diese große und stolze und harte Frau! Auch die geistige Landschaft leuchtet uns auf, wenn wir in unserem Planquadrat feststellen ... die roten Backsteinbauten unserer Kirchen und Burgen ... die gotischen Giebel und Fassaden .. . der gewaltige Wachturm von St. Katharina in Braunsberg, von dem nur eine Ecke als warnender Finger geblieben ist — die SS ließ diese Kirche noch sprengen — die alte gewaltige Glocke, die soviel unserer Schulerinnerungen auch begleitet hat, läutet heute auf der Abteikirche in Kornelimünster bei Aachen. Wir gehörten zur eigenständischen deutschen Kultur des Ordenslandes, in welche der hohe Bildungsstand der ermländischen Fürstbischöfe — wir denken mit Trauer an die verschwundenen zehn Bände Original Humanistenbriefe, die bis 1939 leider noch nicht ediert waren ...

Wir sind das legitime Kind einer hohen deutschen Kultur, welche sich auch gehalten hat, als wir in der Barockzeit unter der Hoheit des polnischen Königs standen . . . die wieder aufgenommen wurde in den Zeiten der Romantik . . . der Freiherr von Eichendorff war der Wiederaufbauminister der Marienburg . . . vielleicht sind wir bis zum bitteren Ende ein wenig barock und romantisch geblieben . . .

Aber eins wollen wir heute — bei unserem Erinnerungsfest — sehr laut sagen und feststellen.

Philipp Funk, der Schwabe, Professor in Braunsberg und später Ordinarius in Freiburg/B r., hat es so formuliert: „Wenn man schon sagt, daß die christliche deutsche Kultur an der Elbe ausgehört habe (dieser Vordersatz entspricht auch nicht der historischen Wahrheit), dann fügt wenigstens dazu, daß sie an der Weichsel wieder angefangen habe."

Wenn

es noch eines Beweises bedürfte, dann ist es der Anlaß unseres

heutigen Festaktes: wir denken dabei mit Dank und einer sehr

konkreten Bitte an das Gymnasium Paulinum in Münster . . .es hat uns

schon oft sehr bitter weh getan, daß die naturgegebene Patenschaft

Paulinum-Hosianum nicht realisiert werden konnte.

II.

Zum geistigen Gesicht unserer Schule in dieser Landschaft und Tradition . . .

ich habe aus Beruf und Neigung mich viele Jahre mit der paidagogikee techne beschäftigen müssen.

Viele Theorien und Meinungen studiert, Methodik und Didaktik des humanistischen Gymnasiums überdacht. . . aber fast nichts von dem, was gedruckt zu lesen ist, stimmt auf unsere liebe Schule.

Wir können deswegen keine laudatio auf die humanistische Bildung als solche singen,

sondern wir schauen auf uns selbst und stellen fest, was die Schule aus uns gemacht hat.

Wobei wir uns gleichzeitig wieder an dem Wort — Kerschensteiner zitiert (15) es gern — freuen: „BILDUNG ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat."

Exis lasen wir bei Aristoteles . .. geistige Haltung, Format, Lebensform... Kulturform als Lebensform . . . Weltbild . . . Wertbindung . . metaphysisches Aroma . . die gültigen Urmuster des Daseins . . .

Wir fragen, was ist uns geblieben?

Weil wir uns kennen — gegenseitig — wagen wir eine sichere Aussage zu machen.

Und gleichzeitig ist es die Verneinung vor unseren Lehrern. Bildung ist Vorbild schaffen.

Erziehen ist vorleben . . . Lehrer sein ist Modell sein wollen. Das Können ist Ruf und Begabung — vielleicht sagen wir dafür auch Gnade.

Gaudig sagt, die Amorphen sollen ihre Hände davon lassen. Die „Gesichtslosen" . . . die Unbehausten . . . diejenigen, welche ihr eigenes Selbst verfehlt haben.

Für die vielen unserer Lehrer, die uns diesen Eros vorgelebt haben und an deren eigener Begeisterung wir unseren Geist gebildet haben, nennen wir nur einige. Sie sollen stellvertretend für die anderen genannt sein . .. unseren Professor Hugo Reiter, dessen Resümee einer 40jährigen Erziehungstätigkeit auch unser Schlußwort sein wird . . .unseren Studienrat Ernst Hohmann-Thithemi . . . unseren Oberstudiendirektor Hugo Jüttner . . . aus der Vorkriegszeit die Professoren Peter Stamm und Professor Gehrmann . . . von den vielen Assessoren, die nur kurzfristig bei uns waren, Assessor Bielski . . . von allen diesen sagen wir, daß sie uns mit einer liebenden Begeisterung in die Welt der Griechen geführt haben.

Unser Braunsberger Bildungserlebnis war Hellas.

Nicht das Latein mit seinen acht Wochenstunden ist vordergründig zu nennen, sondern die Stunden mit Homer und Sokrates und Platon.

Nicht zuerst die Vokabeln waren unserem Hugo Reiter wichtig, sondern seine wunderbar vorgetragenen Geschichten vom kleinen Schliemann, seinen Träumen von den griechischen Mythen und dann — die Gestalten selbst.

An ihm sahen wir ab, was ein „philologos" ist — jemand, der das Wort liebt. . .

Es war ein tägliches Wandern im Traumland der Schönheit. . .

Wir haben gewiß nicht an der von Pestalozzi gerügten Verstandespest gelitten.

Wir sagen von uns — mit Goethes Wort — daß wir griechisch denken und sehen und fühlen.

Mit welcher Begeisterung hören wir von den Griechenlandfahrten unserer Freunde und wie ihnen dabei der Agamemnon lebendig wird und Hektor und der göttliche Dulder Odysseus und seine Penelope, die die Treue wahrt und hofft und glaubt.

Wir haben in naiver Freude im olympischen Götterhimmel Hausrecht gehabt.

Wir sahen das nicht als metaphysische Aussagen, sondern als den großen poetischen Rahmen, in welchen das Menschsein gegossen war . . . das Selbstbewußtsein und die Mißgunst, den Zorn und die Rache, die Hinterlist, die Feigheit und Erbärmlichkeit; auf diesem Relief leuchteten dann um so herrlicher auf die Freundschaft und die Gattentreue und die Opferbereitschaft,

die Liebe und das Heimweh — jene Krankheit des Herzens, an welcher wir alle gelitten haben und noch leiden — und dessen wir uns — weiß Gott — nicht zu schämen brauchen.

Die Plastiken der alten Vasen von Mykenä haben uns durch unser Leben begleitet.

Wir brauchen nichts zu entmythologisieren . . . wir sind in der Welt des verum et bonum et pulchrum heimatberechtigt.

Ein Humanist ist jemand, der die Wahrheit schön sagen kann. Der Durst danach ist uns geblieben . . . und das Wort ist wahr: Kultur schenken, heißt Durst schenken.

Und auch Trost: als wir auf dem letzten Schiff, das Hela verließ — Ende April mit der Leidensfracht von 7000 Schwerverwundeten über die Ostsee fuhren — mare nostrum est et permanebit — haben wir uns in den kurzen Pausen des Verschnaufens über den homerischen Götterhimmel unterhalten . . . und von Tehodor Haecker belehrt — hatte ich selbst nur in der einen Rocktasche das NT, in der anderen den Homer.

Mein seliger Vater, der vielen von Euch den Ostermann und den Kaegi verkauft hat und den Ellendt Seyffert, wurde irgendwo auf einem mitteldeutschen Bahnhof, in Flüchtlingselend und Schmutz aufgestöbert, und beim Schein der einzigen Funsel las er die Odyssee in der Übersetzung von Voss.

Die homerische Urkraft und die Liebe zur Erde, zur Ordnung, zu den Dingen, zur Freundschaft und zur Psyche liegt im Baugrund des Abendlandes.

Unser Gymnasium ist eine Schule des Abendlandes gewesen . . . und nie wird es uns in den Sinn kommen, diesen Schatz einzutauschen gegen den Dämon von Moskau.

Wir haben den „eroos" des Antiprometheus.

Wie wir auch fast geschlossen gegen die Ordnungswüste der fremden Propheten der 30er Jahre gewesen sind.

Das danken wir den Männern, die uns die echten Eichmeister der geistigen Maße gewesen sind ...

Denken war an Homer — so steht unser Hugo Reiter vor uns . . . damals haben wir gelacht, wenn er sagte: „Es gibt heute nur zwei Philologen in Deutschland . . . der andere wohnt in München . . ."; wir haben noch andere entdeckt im Laufe unserer Lebensjahre', aber das ist uns klar . .. einer wohnte in Braunsberg!

Das Stichwort Tithemi muß noch fallen . Um den anderen Mann zu nennen, der uns die griechische Tür aufschloß Platon und den Tragikern geführt.

Platonisare est academicurn se facere . .

Er war uns der wahre maieutikos . . . wir sind im Himmel der Ideen daheim . . . alles Lernen ist nur Erinnerung und die hohe Kunst he mimesis tes mimeseas.

Wir sind mit einem Urvertrauen in das Seiende ins Leben geschickt worden . . .

Welch ein Schatz in Zeiten, in denen Existenzialisten und Nihilisten den Ton angeben.

En archeen een o logos . . . wie leicht ist dann der Weg zu Augustinus, wie gehörte Dante zu unserer Welt und der Faust im 2. Teil. „Alles Lernen (17) ist nur Erinnerung" . . . hören wir unseren Lehrer im Barte noch rufen . . . mit dem Staunen fange die theoria an ...

DER KERN DER WELT ist ein nomos . . . hörten wir von Heraklit — Verwandtes lesen wir aus der Atomspekulation. —

Wir schauen in die Welt in der Überzeugung, daß echtes Wissen und wahre Weisheit nicht von außen gelehrt, sondern von innen geweckt wird.

Chemie war bei uns sehr klein geschrieben . . . und wir fangen nicht viel damit an ... daß Wasser H2O sei — aber mehr damit, daß „unsere Seele dem Wasser gleiche".

Unser Gymnasium hat uns den inneren Sehsinn genährt, wir haben die Realitäten erobert mit einem ewigen „Kanon", nicht mit einer Summa von . . . ismen.

Wir haben mit Rilke die Bienen des Unsichtbaren gehütet. . . und nehmen es gerne auf uns, Träumer genannt zu werden. Man hat ums das Auge des Lynkeus geschenkt und die memoria Augustins ist unser Reichtum . . .

Quae cum ita sint . . . errare malo cum Platone . . . quam cum istis vera sentire . . . cum istis . . . genau wie die Pythagoreer in den Tüsculanen . . . den Nützlichkeitsaposteln und Anbetern der Technik, allen denen, welche den Dämonen der Causalität verhaftet sind.

Unsere Baukunst ist dem „eroos" verpflichtet . . . und ein Poet ist uns immer noch 20mal wertvoller als ein tüchtiger Chemiker, um ein Wort Kara-masows bei Dostojewskij auf den Kopf zu stellen.

Wir Erben des Humanismus — die letzte Generation vielleicht — wollen nicht nur zuhandene Dinge — das Zeug kennen — wir sind auch nicht die letzten Euklidianer und die letzten Cartesianer . . . wir gehören zu den immerwährenden Idealisten,

Wir erwarten von dem Osten des Xerxes kein Heil!

Wir wissen noch um den inneren Abscheu vor den barbaroi ...

KEINER STIRBT FÜR EINEN SPEICHER — Exupery — und die sehr hohen Verlustzahlen unserer Freunde, welche in den Kriegen 1914—1918 und 1939—1945 geblieben sind, sind uns keine Idioten und Narren, auch nicht arme irregeleiteten Adoleszenten . . . wir wissen um die Fruchtbarkeit vergossenen Blutes — wie wir auch 1 Kol 24 richtig verstehen vom stellvertretenden Leid und DASS DER KEINE GRÖSSERE LIEBE HABE / ALS WFR SEIN LEBEN GIBT FÜR SEINE FREUNDE, Wir hatten sie doch auswendig gelernt — mit Verstand und mit dem Herzen — jene griechische Rühmung, die Perikles in. die hohen Worte seiner Rede für die Gefallenen gefaßt hat . . . da am freiesten zu wagen, wo wir am besten überlegt haben. Das Volk und seine Ordnung, das Gottesgesetz und seine Forderung — ist uns eine Realität wie der Antgone (wie haben wir mit Begeisterung die Antigone gespielt — unser schönstes Bildungserlebnis).

ten paideian eteron helion einai tois pepaideumenois . . .

Bildung ist zweite Sonne denen, die erzogen sind ...

Welch eine goldene Sonne ist uns in jenen Jahren aufgegangen!

Erwarten Sie nun nicht auch noch eine laudatio auf das Latein, auf Cicero und Horaz.

Nur eine Feststellung: wer in neun Jahren bei acht Wochenstunden die vorzüglichsten Methodiker im Lateinunterricht gehabt hat, der hat einen (18) Reichtum geistiger Ordnung mitgenommen, welcher durch nichts anderes zu ersetzen ist.

In Latein hat uns niemand in der Welt etwas vorgemacht . . .

Die consecutio temporum kenne ich nicht mehr in ihren Regeln („ich setze den Hebel an den Wennsatz an . . ."), aber Logik und Konsequenz des Denkens sind in uns dadurch gewachsen.

Latein bildet den Menschen von der Funktion her.

Wir halten alle die für Mörder am Geistesleben unseres Volkes, welche den Lateinunterricht beschneiden.

Der Umbau des Planeten Erde möge eine tausendjährige Gesellschaftsordnung aufheben.

Der Mensch wird sein Gestell der Technik ordnen . . . aber wir können nicht vergessen, daß wir zuerst geordnet worden sind. Das Humanum ist nur möglich, wenn es in das DIVINUM eingeordnet ist ...

Darum muß ein Letztes gesagt werden, wenn wir nach dem Geist unseres Gymnasiums fragen: das Wort mag nicht mehr leuchtend klingen . . . wir waren ein preußisches Gymnasium.

150 Jahre sind her, daß wir als königlich-preußisches Gymnasium reorganisiert worden sind.

Die innere Zucht des kantischen Imperativs wurde nicht zerredet — überhöht vielleicht durch die Linie des Soldaten Ignatius von Loyola, dessen Offiziere seit 1665 in den dicken Mauern unseres Hosianums gelehrt und gewirkt hatten.

Aber der Adel des Dienens war unsere Maxime . . .

Das Ethos des Dienstes ist unser Beitrag, dem wir in unser Ermland und in unseren deutschen Osten hineingeschenkt haben.

In Serviendo consumor . . .

Ich spreche vielen von Euch aus dem Herzen, und ich schäme mich nicht es zu sagen: ich bin — immer wenn nur möglich — für eine Minute in die Schloßkirche in Königsberg gegangen, wo die Wappen der Ritter des schwarzen Adlerordens hingen und habe eine kleine Weile geschwiegen in Ehrfurcht vor den Männern, welche diesem Wahlspruch nachgelebt haben . . .

Heute ist dieses Schloß eine Ruine, und Chinesen sollen ringsherum angesiedelt sein . . . aber die Bereitschaft des Dienstes ist unser Erbe geblieben . . .

Wehe dem Volk, wenn das kein Wert mehr sein sollte . . .

Was es uns aber bedeutet, stand im großen Remter der Marienburg an der Nogat über dem Stuhl des Hochmeisters: „WER KEIN KRIEGER IST / SOLL AUCH KEIN HIRT SEIN."

Humanioribus eruditus bedeutet uns VERITATI . . . für die Wahrheit. Wahrheit aber ist das, was ein Mensch sagen muß, selbst wenn er dafür gesteinigt wird, daß er es sagt . . .

Was hat uns diese Schule gegeben: ein urwerknechtbares 'Gemüt!

Das

alles mag noch einmal in einem Satz zusammengefaßt sein, den unser

Hugo Reiter als einzigen in seinem Abschied sprach ... er sagte

damals, das die Summa sein — alle Berechtigung einer humanistisch

christlichen Pädagogik gipfelt darin auf — alle Prämissen

und das Finale . . . „IHR SEID EINE SAAT VON GOTT GESÄT — REIF

ZU WERDEN FÜR DEN TAG EINER ERNTE!" (19)

***

Über

die Freundschaft

Abirurienten 1943

Lossau - Fahlr - Angrick - Rodeck

In

gekürzter Fassung vorgetragen vor den ehemaligen Schülern

des Humanistischen Gymnasiums Hosianum zu Braunsberg/Ostpreußen

bei dem Pfingsttreffen in Münster/Westfalen am 21. Mai 1961

Von Hans-Werner J a n z

Meine lieben, alten Freunde!

Wenn ich Euch in dieser Form anspreche, so muß ich gleich mit Faust hinzufügen: „Hier stock' ich schon, wer hilft mir weiter fort?" Denn mit dem Ausdruck „Freunde" sage ich — streng gedacht — mehr, als ich sagen dürfte. Mit einem Wort wie diesem sollten wir sparsam umgehen. „Freundschaft" gehört zu jenen Begriffen, deren Inhalt so kostbar ist, daß wir ihn vor der Gefahr der Abnutzung durch unachtsamen Gebrauch bewahren müssen.

Kierkegaard hat einmal von dem „Luxusartikel" gesprochen, „der sich Freund heißt". Die Jüngeren unter Euch sind mir ja auch persönlich gar nicht und viele andere zu wenig bekannt, als daß eine Freundschaft zwischen uns hätte entstehen können. Auch wir Älteren, die wir einst durch gemeinsame Freuden, Leiden und Nöte der Schulzeit vereint waren, haben uns so viele Jahre nicht mehr gesehen, daß eine Pflege und Vertiefung unserer Pennäler-Verbundenheit und damit die Entfaltung einer Freundschaft im engeren Sinne meist gar nicht möglich war. Schüler-Freundschaften unterscheiden sich zudem häufig durch stärkere Gefühlsbetontheit, geringeren Tiefgang und größere Flüchtigkeit und Freundschaften, die in späteren Jahren geschlossen werden. Es könnte daher scheinen, als verstieße ich mit meiner Anrede gegen das Gebot, den Begriff „Freundschaft" auf seine eigentliche Bedeutung einzuengen, etwa im Sinne der Innigkeit, Reife und Beständigkeit einer menschlichen Bindung. Vielleicht wäre es deshalb richtiger gewesen, wenn ich die weniger anspruchsvolle Formel: „Meine lieben ehemaligen Mitschüler" gewählt hätte. Daß ich mich zu dieser Flucht in die Sachlichkeit nicht entschließen konnte, ist im Grunde unserem lieben Geo Grimme zu verdanken. Denn er hatte uns alle bereits in seinen Ankündigungsschreiben und Einladungen zu unserem Wiedersehen der schönen Anrede „Liebe Freunde" gewürdigt, und da wollte ich ihm nicht gerne nachstehen. Vor allem aber hat er mich durch seine Bitte, ich möge heute abend „de amicitia" zu Euch sprechen, auf freundschaftliche Weise genötigt, ein wenig genauer über dieses uralte und immer junge Thema nachzudenken, das mir seit jeher in besonderem Maße am Herzen liegt. Da alles Nachdenken von einem Fragen ausgeht und im Fragen schon die Möglichkeit des Zweifeins liegt, ist mir die Anrede „Freunde" alleine aus methodischen Gründen willkommen. Sie bildet nämlich gleichsam den „Schöpf" meines Themas, bei dem ich sowohl die Schere des Zweifeins wie auch den Kamm des Klärens ansetzen kann.

Alles, was über „Freundschaft" in unserer Zeit zu sagen ist, kreist letzthin um die Fragwürdigkeit des Inhaltes, der diesem so viel gebrauchten, so (20) viel mißbrauchten, so viel mißdeuteten Begriffe gegeben werden kann. Jeder Begriff, mit dem wir umgehen, ist im wörtlichen Sinne frag-würdig, das heißt, er ist der Frage würdig, was er aussagen soll. Die Fragwürdigkeit des Begriffes „Freundschaft" aber scheint niemals größer und beunruhigender gewesen zu sein als heute. In einem Zeitalter, das die Menschen äußerlich immer näher aneinander rücken und sich innerlich immer weiter voneinander entfernen läßt, in einer Epoche der Versachlichung und Verzweckung menschlicher Beziehungen, der Kollektivierung des Ichs, des rücksichtslosen Rivalitätsstrebens, der Aufsplitterung der Individualität und der Lebensformen, der Veräußerlichung des Lebensgefühls — in einer geistesgeschichtlichen Situation solcher Art sind wahre Freundschaften zu seltenen Blumen geworden, die unter einen humanitären Naturschutz gestellt zu werden verdienen. Alle diese Erscheinungsformen der sprunghaft fortschreitenden Technisierung und Ökonomisierung unserer Umwelt und Innenwelt erschweren das Entstehen einer „Freundschaft" im engen Sinne des Begriffes. Denn der Mensch kann einem anderen nur dann gehören, wenn er auch sich selbst zu gehören vermag.*) Er kann sich mit einem Du nur dann in Offenheit und Vertrauen verbinden, wenn er sich selbst in Vertrauen und Offenheit gegenübersteht. Er kann seines Du nur dann sicher sein, wenn er auch seiner selbst sicher ist. Er kann sich mit dem Selbstsein eines anderen nur dann in einem ständigen und lebendigen Dialog auseinandersetzen, wenn er einen solchen Dialog auch mit sich selbst zu führen versteht. Gerade diese Bedingungen für das Erlebnis und die Entfaltung einer Freundschaft, die ihres Namens würdig ist, verkümmern aber in der Dürre der Selbstentfremdung des heutigen Menschen: Er gehört — wenn ich hier von einem bestimmten Typus sprechen darf — nicht mehr sich selbst, sondern Dingen und Menschen, die seinem Inneren fern und fremd sind. Er flieht geradezu vor sich selbst in ein Übermaß an Tätigkeit, Ablenkung, Zerstreuung, das ihn an der Verwirklichung der Möglichkeiten seines eigentlichen Wesens hindert. Er steht seinem eigenen Selbst nicht mehr in Offenheit und Vertrauen gegenüber, wenn der Zugang zu diesem Selbst durch die Dominanz der modernen Ratio und durch deren irrationale Gegenkräfte, durch Angst, Mißtrauen und die daraus folgenden Selbst-Täuschungen verschlossen ist. Er setzt sich nicht mehr mit sich selbst auseinander, weil er keinen Mut zu der Mühe eines solchen Dialogs aufbringt, weil er das Alleinsein mit sich selbst scheut, weil (21) er Angst vor der Unbequemlichkeit und dem Wagnis der Aufgabe hat, ganz er selbst und nicht so zu sein wie „die anderen" es von Ihm erwarten. Dieses Selbstsein droht umso mehr zu schwinden, je stärker seine geistigen Wurzeln, die aus der sinngebenden Welt der Liebe, des Glaubens und der Wahrheit hervorwachsen, durch die unaufhaltsame Säkularisierung des Lebens, durch eine Umwelt der bloßen Zweckbestimmungen erdrückt werden. In dieser Abtrennung des Menschen von den transzendenten Quellen seiner Selb-Ständigkeit muß, wie ich denke, der geistesgeschichtliche Ursprung jenes Phänomens gesucht werden, das unter der Bezeichnung „S e l b s t u n s i c h e r h e i t" zu einer Signatur der inneren Situation des heutigen Menschen geworden ist. Nicht der „Mensch ohne Ich", wie der Psychiater Bodamer formuliert hat, sondern der „Mensch ohne Selbst" entspricht diesem Bilde. Es ist ja gerade die zu starke Gebundenheit des einzelnen an sein Ich, die seine Hinwendung zu dem Höheren in ihm — und das heißt eben: zu seinem Selbst! — erschwert und damit auch jene Kräfte hemmt, die ihn für die liebende — und das bedeutet: opferbereite — Bindung an ein „Du" freiwerden lassen können! (Das „Ich" kann als eine Formel für die vitale, auf Zwecke der Erhaltung, Durchsetzung und Fortdauer des Lebens gerichtete Seite des Menschen gedeutet werden, das „Selbst" als eine personale, auf die Daseinsmächte der Liebe, des Gewissens, des Glaubens hingeordnete Sphäre, die jenen Zwecken erst den Sinn gibt.)

*) Ich habe es Ernst Lichtenstein zu verdanken, daß er mich nach meiner „laudatio amicitiae" auf diesen Gedanken hingewiesen und meinen Blick auf die Aristotelische Auffassung von der Freundschaft gelenkt hat. In der Ndkomachischen Ethik heißt es, daß es eigentliche, nämlich die liebende Freundschaft sich in der Liebe zum anderen um seiner selbst willen, nicht um nützlicher und angenehmer Zwecke willen erweist. Der Freund des Freundes ist ein anderes Selbst, daß dieser nur dann als ein solches zu sehen und zu lieben vermag, wenn sein eigenes Selbst in ihm lebendig und ihm offenbar ist; nur so wie er sich selbst offenbar ist, kann ihm der Freund offenbar werden, und so wie er sich selbst verhält, verhält er sich zu dem Freunde". Bei Kierkegaard finden wir (in „Entweder — Oder") den entsprechenden Gedanken in anderer Form: „Den tieferen Naturen wird es nicht so leicht, sich selbst zu finden; solange sie aber ihr Selbst gefunden haben, können sie auch nicht wünschen, daß ihnen jemand eine Freundschaft anbiete, für die sie doch kein Aequivalent bieten könnten."

Im gleichen Maße aber, in dem der Boden des Selbstseins verdorrt, auf dem alleine wahre Freundschaften gedeihen können, schießen die nüchternen, zweckbestimmten, menschlich unverbindlichen Interessenbeziehungen ins Kraut. Namentlich unter den Jugendlichen der Gegenwart werden die intimen Freundschaftsbindungen immer mehr durch eine „abstandhaft-nüchterne gesellige Kooperation" ersetzt, wie der jetzt hier in Münster wirkende Soziologe Schelsky sich ausgedrückt hat. Kennzeichnend für den Wandel, der sich damit in der Bedeutung des Freundschaftsbegriffes vollzieht, sind z. B. die Ansichten eines Oberschülers im 10. Schuljahr: „Ich meine, daß Freundschaften heute nicht mehr die entscheidende Rolle spielen, sondern sich der Rolle des ,guten Bekannten' immer mehr annähern!" und die Äußerung eines Studenten, der in einem Seminar des Erlanger Soziologen Weip-pert bei der Übersetzung oder Interpretation des Begriffes „Freundschaft" erstaunt gefragt hat: „Ach, Sie meinen Kameradschaft!" Die überlieferten Inhalte des Begriffes „Freundschaft" sind für junge Generationen — wenn ich das mit allem Respekt vor den Ausnahmen sagen darf — größtenteils zu musealen Requisiten geworden, zu Findlingen aus Epochen, deren Geist ihr fremd ist und deren Gefühlsreichtum ihr verdächtig erscheint. Was bedeutet einem jungen, ideologisch nicht festgelegten Menschen des technischen Zeitalters — so will ich jetzt nur fragen, ohne schon eine bestimmte Antwort geben zu können —, was bedeutet ihm noch die todesbereite Schicksalsfreundschaft zwischen den Tyrannenmördern Harmodios und Aristogeiton, die Geistesfreundschaft, die von den Pythagoräern verkündet und in der opferwilligen Treue des Freundespaares Dämon und Phintias verherrlicht wurde, die Pflege der Freundschaft, wie die Epikureer sie lehrten, nämlich als philosophischen Weg zum glücklichen Leben, als schönste Form der menschlichen Gemeinschaft und als würdigsten Ersatz für die Betätigung in (22) der Politik? Was sagt unserer Jugend die Schrift Ciceros „Laelius — de amicitia", in der sich — dem Eklektizismus ihres Verfassers entsprechend — epikureische, stoische und andere Einflüsse widerspiegeln? Hat unsere junge Generation noch ein Organ für die Freundschaft als Ideal, wie sie uns aus den unvergänglichen Freundesgestalten der großen abendländischen Dichtung entgegenleuchtet — von Achill und Patroklos über Dämon und Phintias bis zu Hyperion und Alabanda? Versteht sie Dantes Wort: „Ohne Freunde können wir kein vollkommenes Leben führen"? Weiß sie, die dem Ge-schichtsdenken und dem geistigen Gehalt der Überlieferung entfremdete Jugend der Gegenwart, weiß sie noch etwas von dem Wesen einer Geistesfreundschaft, wie sie etwa in dem Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, zwischen Wackenroder und Tieck, zwischen Hugo v. Hofmannsthal und Carl J. Burckhardt zum Ausdruck kommt? Wahrscheinlich werden die meisten ihrer Repräsentanten nur ein ironisch-nachsichtiges Lächeln für die Gefühlsseligkeit des Schillerschen Verses aus der „Bürgschaft" haben: „In den Armen liegen sich beide und weinen von Schmerzen und Freude" und des Goetheschen: „Selig, wer sich der Welt ohne Haß verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt, was von Menschen nicht gewußt oder nicht bedacht, durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht." Vielleicht würde ein Jugendlicher unserer Tage sogar losprusten oder sich in ebenso klugen wie irrigen psychoanalytischen Deutungen romantischer Herzensergüsse ergehen, wenn er läse, daß Wackenroder seinen Freund als „Mein innigstgeliebter Tieck!", „Mein zärtlich geliebter Tieck!" anredet, oder wenn er einen Brief mit den Worten beginnt: „O Tieck, Du hast mir schon manche Träne ausgepreßt, tausend süße, für die ich alle Schätze der Welt nicht verlangte..." und wenn er einen anderen Brief mit der Wendung schließt: „Ich küsse Dich zärtlich — Gott sei mit Dir!" Gefühlsübersteigerungen solcher Art im Briefwechsel zwischen zwei Freunden mögen allerdings dem Menschen eines Zeitalters der Sachlichkeit und Ausdrucksverknappung seltsam erscheinen. Vielleicht aber würde unser jugendlicher Skeptiker doch nachdenklich werden, wenn er erführe, daß der so ekstatisch angesprochene Tieck als Herausgeber der größtenteils von seinem Freunde verfaßten „Her-zensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders" und der „Phantasien über die Kunst" später nicht mehr zu unterscheiden wußte, was von jenem und was von ihm selbst stammt, und daß er — ungeachtet seines eigenen Anteils an dem Werk — erklärte, die Gedanken dieser Schriften rührten ganz von Wackenroder her. Hier haben wir schon eine der wesentlichen Grundbedingungen für die Entfaltung wahrer Freundschaften in einer denkwürdigen Form vor uns: Das Fehlen jeden Rivalitätsgefühls! Wäre ein solches Maß an Selbstentäußerung heute noch möglich, im Zeitalter der kameradschaftlichen Interessenverbände, jener modernen Regulative des Rivalitätskampfes und des Sozialprestiges? Müßte ein Jugendlicher, dem das Wort „Freundschaft" nur noch ein Klischee für „Kameradschaft" bedeutet, nicht auch sehr ernst werden, wenn er aus einem Brief Carl J. Burckhardts an Hofmannsthal ersähe, daß „Freundschaft" in ihrem eigentlichen und ursprünglichen Sinne etwas anderes und sehr viel mehr ist als bloße Kameradschaft? „Eines ist sicher" — so schreibt Burckhardt —, „wenn man einem Weggenossen etwas hat sein können, wenn man einmal diesen um das Geheimnis wissenden Blick von Kreatur zu Kreatur, jenseits von allen Worten hat tauschen (23) dürfen, (so) ist etwas geschehen, das vieles aufwiegt, was dann auch an Fehlschlägen einen treffen mag." Und das ist wohl der „tiefste Sinn der Freundschaft". So spricht kein Kamerad — so spricht ein Freund!

Wie dieser „tiefste Sinn der Freundschaft" in der Sphäre des Religiösen und Philosophischen erhoben werden, ja aus ihrer überhaupt erst seine geistige Begründung gewinnen kann, das wird für sich immer wieder ergreifend deutlich aus den Briefen, die Peter Wust und Karl Pfleger einander geschrieben haben. Ich zähle .sie zu den gedanklich schönsten, menschlich bewegendsten Zeugnissen einer wahren Geistes- und Seelenfreundschaft, und es ist mir ein Herzensbedürfnis, ihrer gerade hier in Münster gedenken zu dürfen, wo Peter Wust gelebt, gelehrt und — gelitten hat. Wer diese Briefe kennt, der weiß, daß zwei Männer, der Philosoph und der Geistliche, sich in ihnen ihr Innerstes anvertraut haben. Es ist jenes „Intimum, von dem Thomas von Aquin in der „Summa contra Gentiles" sagt, es begründe als die höchste Form des In-sich-seins den höchsten Rang von Sein und Wesen, und als dem „geistigen Selbst" müsse ihm die „höchste Beziehungskraft und das umfassendste Beziehungsfeld, das bedeutet: Die größte Möglichkeit einer Aneignung der Wahrheit der Dinge zugesprochen werden."*) Diese beiden Freunde haben sich in einem heute so beklagenswert selten gewordenen Freimut zu ihren eigenen Schwächen, zu ihrem Irren und Ringen, zu ihrer Armut vor Gott bekannt, und sie sind gerade damit zu Bekennern eines inneren Reichtums geworden, der erst durch den Dialog der Freundschaft ganz offenbar wird und seinen .geistigen Glanz erhält. Ihre Briefgespräche umschließen nahezu alles wesentliche, was das Dasein dem Menschen an Prüfungen und Dunkelheiten auferlegt, was es uns an Erhellungen und Begnadungen schenkt und was der Alltag uns fragen läßt, wenn wir ihn geistig durchdringen wollen. Ihre Gedankengänge reichen von der „Metaphysik des elsässischen Sauerkrautes" bis zu. dem ständig neu umkreisten Thema der „insecuritas humana". Kann der Sinn einer Freundschaft klarer aufleuchten als in dem Satz Karl Pflegers: „Sie helfen mir mein Lebenskreuz tragen; warum soll ich Ihnen Ihres nicht tragen helfen?", oder wenn Peter Wust seinem Freunde, dem Seelsorger, dafür dankt, daß er ihn von seiner Angst vor Gott zu befreien versucht hat: „Ich will Ihren lieben Brief immer wieder vornehmen", schreibt er am 20. XII. 36, „und Ihren tiefen Gedanken mir immer vor Augen halten, daß Gott die Liebe ist, die Liebe". — Ich glaube, man braucht kein überempfindsamer Spätromantiker zu sein, wenn man bei einer solchen Bekundung innigsten freundschaftlichen Verstehens und Helfens Mühe hat, seine Tränen zu verbergen.

*) Ich folge der Interpretation dieses Gedankens durch Josef Pieper — wiederum eine Verbeugung vor dem akademischen Geist, der 'durch Münster weht!

Nun, meine lieben Freunde, ich will mit diesen Hinweisen nur andeuten, daß wir Älteren wie auch die Jugendlichen unserer Zeit gut täten, die Freundschaft von der Kameradschaft so scharf wie möglich zu unterscheiden. Denn der Inhalt eines Begriffes läßt sich nur dann klar genug bestimmen, wenn man ihn von verwandten Begriffen abgrenzt. Was Freundschaft sein sollte, und was sie sein kann, erkennen wir schon aus den wenigen Beispielen, die ich angeführt habe. Was sie nicht ist, sehen wir an der Ausdehnung der Reichweite dieses Begriffes durch den Sprachgebrauch unserer Tage: Vom (24) Geschäfts-„Freund" über die „Freundschafts"-Spiele der Fußballsportler bis zur ideologischen, mit der geballten Faust hervorgestoßenen Parole „Freundschaft" begegnen wir immer wieder einem gedankenlosen Mißbrauch dieses ehrwürdigen Begriffes. Je häufiger ein Wort von hoher Bedeutung im Vokabular der Umgangs- und der Zeitungssprache erscheint, desto sicherer dürfen wir sein, daß sein Sinn dunkel, unbestimmt, fragwürdig geworden ist. Das gilt für den Begriff „Freundschaft" genau so wie für andere Inhaltsschwere Begriffe wie „Frieden", „Freiheit", „Demokratie", „Glaube". Wenn aber erst einmal das allgemeine Bewußtsein für den klaren und wesentlichen Inhalt eines Begriffes geschwunden ist, dann läßt sich der Prozeß seiner inflationistischen Entwertung von einer Goldmünze zum papierenen Kleingeld nicht mehr eindämmen.

Nun sollt Ihr mich aber nicht etwa für einen jener kulturkritikasternden „terribles simplificateurs" halten, die in allem Neuen etwas Schlechtes und in allem Alten etwas Gutes sehen. Schon in der Spätzeit der römischen Republik wurde das Wort „amicus" keineswegs nur für den Intimus, sondern auch für die Anhänger eines Parteiführers gebraucht, die an der öffentlichen „salutatio" teilnehmen durften. In den Mittelmeerländern wird das Wort „Freund" heute noch in einem weitgehend unverbindlichen Sinne verwendet, und. man unterscheidet z. B. im Spanischen genau zwischen dem „amigo", den man nur flüchtig zu kennen braucht, und dem „intimo", dem wirklichen Freunde, dem Vertrauten des Herzens. Niemand — auch ich nicht — wird aber auch die Werte der echten Kameradschaft verkennen: Sie ist nicht möglich ohne gegenseitiges Vertrauen, ohne Fairneß, ohne Opferbereitschaft, ohne Treue und Toleranz. Unseren Schüler-„Freundschaften" waren diese Merkmale der Kameradschaft eigen: Wir vertrauten einander bisweilen allerlei Dinge an, die weder für die Ohren unserer Eltern noch für die unserer Lehrer bestimmt waren, und mit denen wir diese — rücksichtsvoll wie wir waren — auch nicht belasten wollten. Wir bemühten uns, anständig zu sein, indem wir z. B. niemand verpetzten — wer das doch tat, verfiel der Verachtung. Wir waren — in geziemenden Grenzen — bereit, für den Nebenmann ein Opfer zu bringen, wenn wir das Risiko des Vorsagens oder des Abschreibenlassens auf uns nahmen. Daß auch die Treue für uns kein leerer Wahn gewesen ist, erleben wir alle in diesen beiden Festtagen als etwas Beglückendes, das sich durch die sentimentalen Tönungen der Wiedersehens freu de alleine kaum hinreichend erklären läßt. Nicht an die letzte Stelle gehört die Duldsamkeit gegenüber den Überzeugungen des Anderen, eine Haltung, die ich als Angehöriger der protestantischen Minderheit in Braunsberg immer als besonders wohltuend empfunden habe, weil sie mir der Ausdruck einer nicht anerzogenen, sondern ganz natürlichen Vernünftigkeit und Großzügigkeit — vielleicht also eines ostpreußischen Wesenszuges — zu sein schien.

Nun, die ethischen Postulate, die ich als Kriterien der Kameradschaft genannt habe, gelten für jede Art einer Zweck-Gemeinschaft, d. h. der Zusammengehörigkeit innerhalb einer organisierten Gruppe — also für studentische, für militärische, für Arbeits-, Sport- und politische Kameradschaften. Sie gehören natürlich auch zu den Grundlagen der Freundschaft. Aber Sie erfüllen alleine nicht den ganzen Inhalt des Begriffes „Freundschaft". Was fehlt noch, damit wir von „Freundschaft" im Unterschied zur „Kameradschaft" sprechen dürfen? Ich habe lange über diese Frage nachgedacht. Im (25) „Brockhaus" — „Wer hilft mir weiter fort?" — fand ich unter dem Stichwort „Freundschaft" die Definition: „Ein Verhältnis zwischen Menschen, das auf gegenseitige Neigung, Achtung, auf Vertrauen und Treue gegründet ist." Diese Definition hat mich nicht befriedigt. Denn sie läßt sich auch auf die Kameradschaft anwenden. Es fehlt ihr das Specificum des Freundschaftsbegriffes. Was ist dieses Speciflcum? Wir könnten sagen: Im Gegensatz zur Kameradschaft, die eine Zweck -Verbundenheit ist, bildet die Freundschaft eine Sinn -Gemeinschaft. Freundschaft ist nicht an bestimmte gemeinsame Zwecke gebunden, sondern sie entspringt einem zweckfreien Sinn, aus dem und für den sie leibt. Kameradschaft gründet sich auf eine Summe von „Ichs", die zu einem „Wir alle" zusammengeschlossen sind. Freundschaft ist die Gemeinschaft eines „Selbst" mit einem anderen „Selbst", deren Sinn sich in dem „Wir beide" erfüllt. Das bedeutet: In der Kameradschaft hat der einzelne grundsätzlich hinter dem Interesse des Kollektivs zurückzustehen. In der Freundschaft aber gilt das „principium individuationis" mehr als das „principium maioritatis". Ein Kamerad ist durch einen anderen vertretbar, ein Freund nicht. Kameradschaft entsteht immer aus gemeinsamen Aufgaben, Zielen, Erlebnissen, Gefahren. Freundschaft kann uns auch ohne das alles, ganz „spontan", gleichsam zufällig „anfliegen". In einer Begegnung, einem Gespräch, einem Brief, einem Blick „von Kreatur zu Kreatur" — wie Burckhardt sagt —, geschieht das Wunder des gegenseitigen Verstehens und Vertrauens: Der Funke springt über, und es scheint, als hätten wir den anderen schon lange gekannt. Es ist ein geistiges Erkennen, ein Wiedererkennen außerhalb 'der Gebundenheit an Raum und Zeit, das uns den Zauber der Freundschaft erlaben läßt. Vielleicht Hegt das Geheimnis dieses „Wiedererkennens" in dem Erlebnis, das uns plötzlich wissen läßt: Wir haben erst in einem „Du" etwas gefunden, was wir in unserem Ich vergeblich gesucht hatten! Daher ist uns der Freund meist gleich vertraut, während wir uns zur Persönlichkeit des gruppengebundenen Kameraden oft erst durch die Trennwände des Befremdenden vorarbeiten müssen.*) Der Kamerad braucht uns auch keineswegs immer „sympathisch" zu sein. Mit dem Freunde aber fühlen wir uns durch das Mysterium der Sympathie verbunden. Die Bedingungen, unter denen Kameradschaften entstehen, lassen sich mit psychologischen, soziologischen, historiologischen Kategorien erklären, in den Ursprüngen einer Freundschaft aber bleibt ein Rest, der sich dem Fangnetz der Analyse entzieht.

*) Die Gültigkeit des Gedankens, daß ein spontaner Impuls den Keim der Freundschaft bildet, wird nicht eingeschränkt, sondern ergänzt durch das Wort aus Jesus Sirach, 9,15: „Ein neuer Freund ist ein neuer Wein; laß ihn alt werden, so wird er Dir wohl schmecken."

Dieses alles, was die Freundschaft von der Kameradschaft trennt, verbindet sie mit dem anderen großen Geheimnis des Daseins: Mit der Liebe. In dieser Gemeinsamkeit dürfen wir das Specificum der Freundschaft sehen, das nicht im Brockhaus steht: Wenn wir nicht aus Büchern, sondern aus dem Leben erkennen wollen, was Freundschaft ist im Unterschied zur „Kameradschaft", zur „guten Bekanntschaft", zur bloßen „Sympathie", dann brauchen wir uns nur zu fragen, wen wir ohne Bedenken unseren Freund nennen würden. Als ich diese Frage an mich selber richtete, ergaben sich die Antworten (26) ohne vieles Nachdenken in aller Eindeutigkeit, „clare et distincte", ganz dem Erkenntnisprinzip des Descartes entsprechend: Von allen Männern, die mir nahestanden, zähle ich nur die zu meinen Freunden, die ich liebe. Wenn ich nun weiter frage, warum ich sie liebe, dann allerdings versagt das Cartesische Kriterium der Erkenntnis. Ich weiß nur, daß ich sie nicht liebe wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe, nicht wegen gemeinsamer Aufgaben, nicht, weil ich in praktischen Zielen und in bestimmten Auffassungen mit ihnen übereinstimme.*) Ich liebe sie einfach so, wie sie sind, trotz aller Unterschiede in den Eigenschaften, in der Herkunft, in der Stammes- oder Volkszugehörigkeit, ich liebe sie trotz ihrer Schwächen, und ich werde sie immer lieben, auch wenn sie mich noch so bitter enttäuschen sollten. „Es soll ein Freund des Freundes Schwächen tragen", läßt Shakespeare den Cassius sprechen. Ich weiß, daß ich einem Freunde Regungen des Herzens, Nöte des Gewissens, anvertrauen kann, die ich einem Kameraden nicht mitteilen würde. Denn ich bin gewiß, daß der Freund mich als mein „anderes Selbst" in allem versteht, und daß er mir aus diesem Verstehen das sagen wird, was er für die Wahrheit hält, auch wenn eine solche Wahrheit mir nicht angenehm sein sollte. Freundsein heißt in der Gnade der Vertrautheit und des Vertrauens stehen. Ist dieses alles nicht das Gleiche, was wir auch von unserer Bindung an eine Frau sagen würden, die wir lieben?

*)Ob es richtig ist, wenn Kierkegaard in „Entweder — Oder" sagt: „Die absolute Bedingung, aller Freundschaft ist die Übereinstimmung in der Lebensanschauung", will ich hier nicht untersuchen. Im allgemeinen wird jede freundschaftliche Kommunikation auch einen mehr oder weniger weitgehenden Einklang in bestimmten Grundanschauungen einschließen. Alber die wahre Freundschaft erweist sich gerade auch darin, daß sie durch Meinungsverschiedenheiten nicht gefährdet werden kann. Entscheidend ist immer die Gemeinsamkeit nicht der „Lebensanschauung", sondern der „Gesinnung"! „Meinungen trennen, Gesinnungen verbinden", hat Goethe treffend gesagt. Ohne Einschränkung aber stimme ich Kierkegaards Wort zu: „Wahre Freundschaft erfordert immer Bewußtsein: dadurch erhebt sie sich über die Schwärmerei."

Wie aber ließe sich nun die Freundschaft von der Liebe abgrenzen? Wenn ich über die Frivolität und die geistige Eleganz eines Alexander Dumas -Sohn verfügen würde, könnte ich es mir leicht machen und auf die Frage einer Dame, ob denn der Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe so groß sei, antworten: „Das will ich meinen, Gnädigste: Ein Unterschied wie zwischen Ta'g und Nacht!" Aber ich will weder frivol noch geistvoll sein, sondern mich darauf beschränken, das spezifische Merkmal der Freundschaft durch einen Gedanken anzudeuten: Das, was in der Liebe erst erworben werden muß, gehört schon zu den ersten Bedingungen der Freundschaft, nämlich die Unabhängigkeit vom Zwange das Begehrens! Mit „Begehren" meine ich nicht etwa nur dessen sinnliche Seite, sondern auch die seelischen und geistigen Prägungen eines „Verlangens nach dem Du". Die Ergänzung und Vertiefung unseres geistigen Selbst durch das Du des Freundes ist nicht in gleichem Maße wie in der Liebe zwischen Mann und Frau an den Zauber der Gegenwart, an ein Zusammenleben oder ein mehr oder weniger wiederholtes Beieinandersein gebunden. (Deshalb kann es auch Brief -Freundschaften geben. Aber an die Echtheit von „Brief-Lieben" will ich nicht recht glauben.) Damit ergibt sich — in einem stark abgekürzten (27) Gedankengange — eine ebenso einfache wie unoriginelle Definition des Begriffes Freundschaft: Freundschaft ist Liebe ohne Verlangen. (Zugleich heißt das, daß Freundschaft nicht zu definieren ist, weil Liebe sich nicht definieren läßt.) Doch wir wissen auch, daß Freundschaft und Liebe sich bei aller Wesensverschiedenheit auf einer Stufe wieder berühren, auf jener geistigen oder — mit Kierkegaard — ethischen Stufe nämlich, zu der die Liebe sich erst durch einen Verzicht auf das Verlangen aufschwingen muß, wenn aus ihr eine Freundschaft werden soll. Diesen Verzicht hat die Freundschaft nicht nötig. Aber wahre Freundschaft erweist sich wie wahre Liebe nur in der Kraft das Opfers, das dem Ich für das Du abverlangt wird.

Ihr werdet es mir erlassen, und ich kann es Euch nicht zumuten, daß ich noch etwas über die Nuancen der Freundschaft sage, über ihre Tönungen durch Elemente der Kameradschaft wie durch solche der Liebe, über Kameradschaften, die in Freundschaften übergehen, über Freundschaften, die sich zu Kameradschaften wandeln können, über die Bedeutung des Lebensalters, der Erfahrung und Reife für die Entstehung von Freundschaften usw. Laßt mich nur noch diesen einen Gedanken aussprechen:

Freundschaft und Liebe haben ihren Himmel und ihre Erde: Den Himmel der Zuneigung und die Erde der Pflichten. Dazwischen aber ist das, was ich den Geist der Freundschaft wie der Liebe nennen möchte. Dieser Geist lebt in dem Dasein eines einzelnen für ein Du, bei der großen Freundschaft wie bei der großen Liebe im Aufgehen im Du. Aber dieses Aufgehen vollzieht sich ohne Preisgabe der Eigenart und Einmaligkeit der Individualität! Der Geist der Freundschaft und der Liebe lebt nur aus der Bindung in Freiheit — allerdings in wohlverstandener Freiheit, die an bestimmte Ordnungen gebunden ist. Alles andere wäre Herrschaft und Hörigkeit und damit Verrat am Geiste der Freundschaft wie am Geiste der Liebe. Dieser Geist kann sich nur entfalten und wirksam werden in der Bewährungsprobe der Spannungen zwischen jenem Himmel und dieser Erde: Zwischen Neigung und Pflicht, zwischen Glück und Gewohnheit, Festtag und Alltag.

Damit bin ich — endlich!, werdet Ihr sagen — bei einer Deutung angelangt, ohne die ein Gespräch über die Freundschaft ein Licht ohne Glanz wäre: Bei der Deutung, die Platon der Idee des Eros im Symposion gibt. Es hat mich an diesem hohen Lied der Freundschaft und Liebe immer am stärksten bewegt, daß Platon dem Eros die Sendung zuweist, „Dolmetsch und Bote" zu sein von den Menschen bei den Göttern und von den Göttern bei den Menschen. So könne der Eros die Kluft zwischen beiden auffüllen, und durch seine Vermittlung „binde sich das AH mit sich selber zusammen". Das ist nun allerdings eine Einsicht, die wir nicht nur der Genialität des Sokrates und des Platon, sondern auch der beglückenden Begabung der Griechen verdanken, für die der Eros ein geistiges, ja ein religiöses Phaenomen war: Eros als Bindeglied zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch, Eros als das Zurückstreben des Menschen nach der — durch eigene Schuld verlorenen — Einheit, Eros als schaffender Geist in allen Künsten der Musen, Eros als Schöpferkraft, die auf ewige Dauer, auf Unsterblichkeit gerichtet ist, Eros als Philosoph, der in der Mitte zwischen einem Weisen und einem Unwissenden steht, Eros als Erzeuger alles Guten und Schönen, Eros als der Gewaltlose — „Gewalt berührt den Eros nicht" —*ein Gedanke, an den das Goethesche Wort erinnert: „Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das (28) ist mehr" —, Eros als der höchst Besonnene, der „Herrscher über alle Lüste und Begierden", Eros schließlich als die über allem Unrecht stehende Macht: „Das Größte ist, daß Eros weder Unrecht tut noch Unrecht erleidet, weder an einem Gott noch von einem Gott, weder an einem Menschen noch von einem Menschen".

Wie fern scheint uns heute diese dichterisch-fromme Gedankenfülle, diese großartige Schöpfung aus dem Geiste des Eros gerückt zu sein, wenn wir alleine den Wandel bedenken, den sich der Begriff „Eros" bis zu seiner Verkümmerung und Entstellung in dem Wort „Erotik" gefallen lassen mußte!

Wie unheimlich wirklichkeitsnah und wie überzeitlich gültig aber die Platonische Auffassung vom Geiste des Eros ist, das erkennen wir mit erschreckender Klarheit gerade heute, da die Liebe in allen ihren Formen, auch in der Form der Freundschaft, erdrückt zu werden droht. Der Keil des modernen Technizismus und Ökonomismus hat eine tiefe künstliche Kluft zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Gott, zwischen Natur und Geist aufgerissen. In das Vakuum, das damit entstanden ist, strömt jene gefährliche Gegenkraft der Liebe ein, die der Krisis unseres Zeitalters zugrundeliegt und ihm den Namen gegeben hat: die Angst! Der „horror vacui" des modernen Menschen ist es, der sein Verlangen und seine Fähigkeit hemmt, sich seinem Nächsten liebend zuzuwenden und damit — das muß ich nun als Psychiater sagen — zum Keim für die nahezu epidemisch sich ausbreitenden seelischen Fehlentwicklungen und Fehlreaktionen, die sog. .Neurosen', werden kann. Denn Angst und Liebe schließen sich gegenseitig aus. „Furcht ist nicht in der Liebe", lautet das Wort im 1. Brief des. Johannes, das ein Grundgesetz der modernen Neurosenpsychologie vorweggenommen hat. Die innere Angst des einen vor dem anderen, seine Angst vor einer festen Bindung an ein Du, die seinem Ich ein Opfer abverlangt, aber auch die Angst des Menschen vor sich selbst, seine Angst, sich mit seinem eigenen „Intimum" auseinanderzusetzen, seine Angst vor den großen Daseinsmächten, dem Gewissen, dem Tod, letzthin seine Angst vor Gott — alle diese Facetten der Angst hemmen nicht nur die Liebe, sondern auch ihr Attribut, das Verstehen. Die wissenschaftlich begründete Psychologie und Charakterologie gehört zwar zu den Errungenschaften des 19. und 20. Jahrhunderts. Aber wenn man die Menschen der Gegenwart im Alltag beobachtet, dann gewinnt man den Eindruck, daß sie sich trotz aller psychologischen Aufklärung wahrscheinlich noch nie so •wenig in ihrem Innern verstanden haben, daß sie noch nie so aneinander vorbeigegangen sind wie heute! Der eine maskiert sich vor dem anderen — aus Angst, dieser könnte seine geheimen Regungen, seine Nöte, Konflikte und Schwächen bemerken und ihn daher in seinem „Sozialprestige" herabsetzen. In dieser Maske demaskiert sich die Angst. Und so saugt jenes Vakuum in und zwischen den Menschen nicht nur die Angst, sondern auch ihre Korrelate und Regulative an: Die Gleichgültigkeit, die Resignation, die Entfremdung von sich selbst und vom Mitmenschen. Hölderlins tiefes und dunkles Wort: „Ach, wir kennen uns wenig, denn es wohnet ein Gott in uns", bedürfte der Ergänzung: „Denn es wohnet ein Teufel in uns." Es ist der Teufel der Versachlichung, der Veräußerlichung, der Verständnis- und der Lieblosigkeit. Schwinden der Liebe aber ist im Grunde nichts anderes als Abkehr von Gott! Das ist keine wissenschaftliche Aussage nach den Kategorien der Richtigkeit, sondern ein Glaubenssatz auf dem Grunde der Wahrheit. (29)

Die Wahrheit dieses Satzes läßt sich aber begründen durch eine Erfahrung, die wir Psychiater im Umgang mit Menschen in neurotischen Situationen täglich machen können: Wir finden nämlich in der Struktur der heutigen Neurosen nahezu regelmäßig Elemente des nihilistischen Grundzuges unserer Epoche. Das psychopathologische Korrelat des Nihilismus ist die neurotische Angst. Gegen diese Angst versucht der von ihr Befallene sich zu wehren durch Überheblichkeit, Skepsis, Ironie, Entwertungstendenzen, Aggressionen bis zum Haß — alles Verhaltensweisen, die wir bei menschlichen Fehlhaltungen innerhalb und außerhalb der Klinik zu beobachten gewohnt sind. Gleichviel, welche dieser Reaktionsformen auftritt: Immer haben wir es mit Erschwerung oder Verhinderung der zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun, mit dem schon zum Schlagwort gewordenen Merkmal der „Kontaktschwäche" oder des Kontaktverlustes eines bestimmten Typus des Menschen unserer Tage. Vielleicht wird es jetzt noch besser verständlich, warum die Merkmale des Ungeistes unserer Zeit wenig geeignet sind, den Geist der Freundschaft erblühen zu lassen.